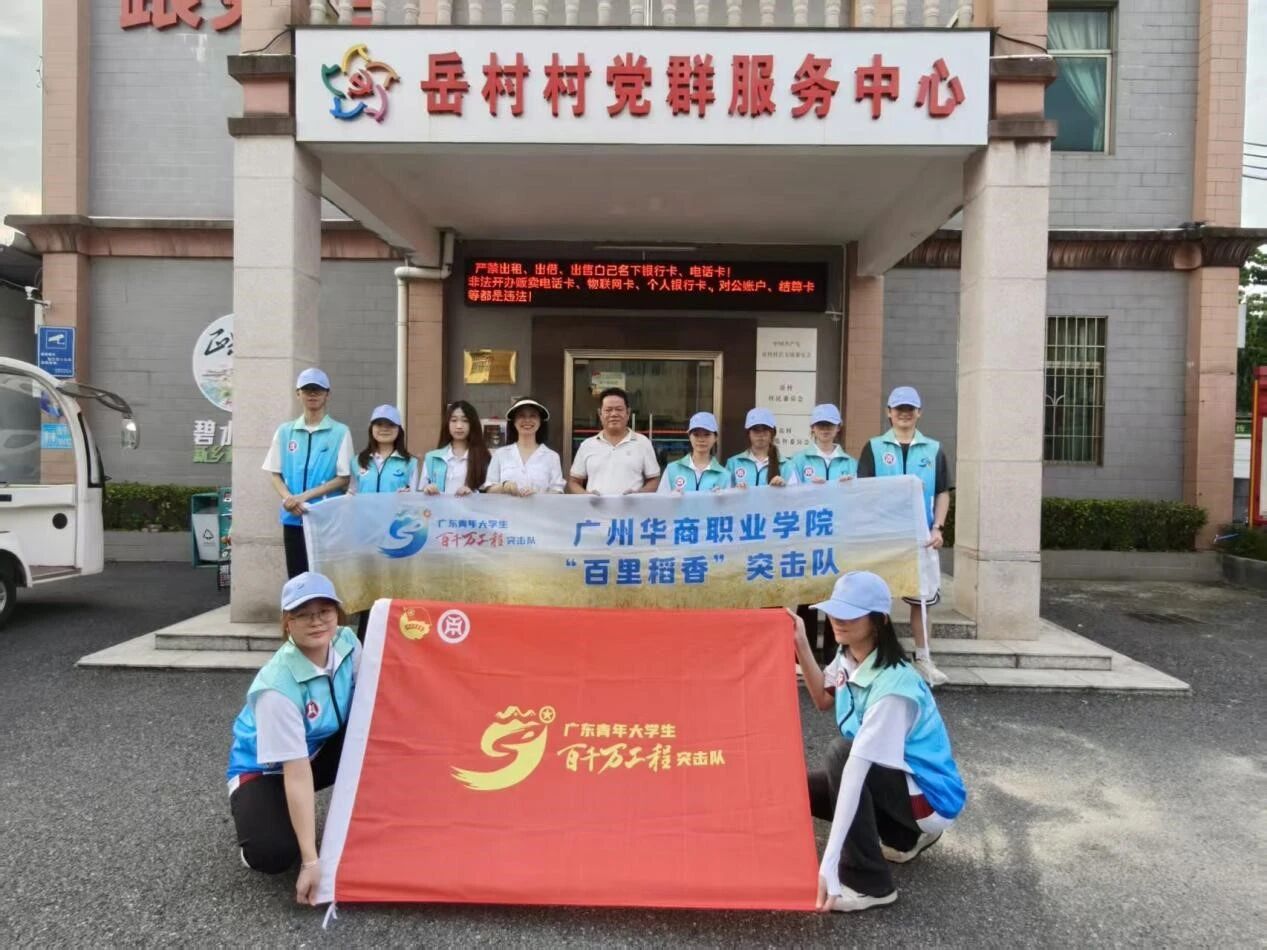

当青春力量与乡村振兴相遇,会书写怎样的成长故事?7月17日,在增城岳村村的青石板路上,广州华商职业学院“百里稻香”突击队循着丝苗米飘香的方向,体验稻田阡陌间的思政课。岳村副书记刘宇华以乡土为“教材”,为队员们带来一堂沾满“泥土气”的实践思政课,让乡村发展实践与青春使命担当深度交融。

“这株丝苗米承载着三代人的坚守。”刘宇华站在稻田边,手指划过饱满的稻穗,将岳村丝苗米种植技艺传承的故事娓娓道来。从老党员扎根基层的坚守到村民齐心改良品种的历程,他将抽象的“责任与担当”具象为可触可感的乡土叙事。队员们手中的笔记本上,既记录着丝苗米产业调研数据,更写满对乡村振兴的深刻思考。

“守护乡土文化,就是守护我们的根。”刘宇华以传统习俗代代延续为例,阐释文化传承的深意。课堂间,队员们结合2024年与岳村村共建志愿服务基地的经验,分享与村民共同整理“稻文化”的感悟。队员张志玲展示着昨天孩子们制作的手工艺品提到:“这些融入非遗技艺的文创产品,正是我们‘志愿服务+实践育人’模式的生动注脚。”

交流环节,队员们从丝苗米产业链延伸到文化传承创新,多维探讨“青春何为”。这场思维碰撞背后,是广州华商职业学院依托增城区“1+7+N”校地宣传思政联盟平台构建的协同模式——通过授旗仪式明确使命,以区域化实践基地为枢纽,让志愿服务活动下沉镇街。正如队员们在结课感言中所说:“我们在丈量丝苗米田垄时读懂产业振兴,在整理民俗档案中领悟文化传承,这才是新时代青年该有的思政课。”

据悉,此次实践是该校“1+7+N”大学生新时代文明实践志愿服务精神的延续。校地双方将持续发挥资源互补优势,推动更多像丝苗米IP手作、文旅规划、产业调研这样的文化惠民活动落地,让青年学子在服务中成长,让校地协同的育人果实在乡村振兴实践中持续生长。

图文 | 陈煜仪

初审 | 林毅燕

复审 | 列敏怡

终审 | 李美汝